今回は、私の配信させていただいたYouTubeに対するコメントをご紹介します。

今年は夏が長いです。昨日の気温も32〜33℃くらいありました。下田島モデルハウスでエアコンを25℃設定でかけると、温度24.8℃、湿度41%くらいになるので、微妙に寒いです。かといって温度を上げると、湿度も上がってしまいます。微妙に暑いのも困りますよね。今年もそうですが、これからは春や秋といった中間期が減って、夏と冬が伸びていきます。12ヶ月あるうち、秋と春が3ヶ月、夏が5ヶ月、冬が4ヶ月という感じになるので、体調を崩しやすくなってしまうと思います。

2026年4月からの年度で、私は還暦になります。還暦と聞くと悲しい感じもしますが、映画が安くなったり、温泉が安くなったりするならいいような気もします。また、メルマガにも書いた通り、最近はトレーニングを始めました。週3回の筋トレと、年に1回の断食道場で体を鍛えているので、まだまだ大丈夫かなという風に思っています。

本題に入ります。「北欧テイストの家づくりと日本の環境」という動画に対してコメントをいただきました。高断熱住宅にすると弊害が出ることもあるという、注意喚起のような内容の動画です。

質問いただいた方は地元の方で、某会社で家を建てられたんですが、施工が悪すぎて困ってしまったそうです。一番の原因は、現場監督が抱えている現場の数が多すぎることにあります。メールで質問を送っても、回答が返ってくるのは夜の10〜11時すぎばかりだし、そもそも現場監督は現場を見ていないので、問題が起きたと言ったところで埒があかないわけです。

そういう状況なので、私は「上司の方に相談をした方がいいんじゃないか?」とアドバイスをさせてもらいました。そこでわかったのは、現場監督が一度に10軒ぐらいの現場を見ている状態だったということです。それだと、ほぼ職人に任せきりになるだろうなと思うし、職人さんたちも流れ作業のようにやっているから、職人同士の連携が取れていないんじゃないかという感じがしました。

その会社が作っている家は、プレハブ住宅です。事前に作ったものを持ってきて組み立てるという作り方なので、コストカットできるし、作業も早く進みます。でも、それが仇になることもあります。例えばパネル工法は、最初に壁のパネルを作って、そこに断熱材を入れて、一部窓をつけて、場合によっては外壁も一部下地までやって、配線もやるというものです。これから職人不足になってくるようであれば、そういう工法を使うのもいいのかなと思います。

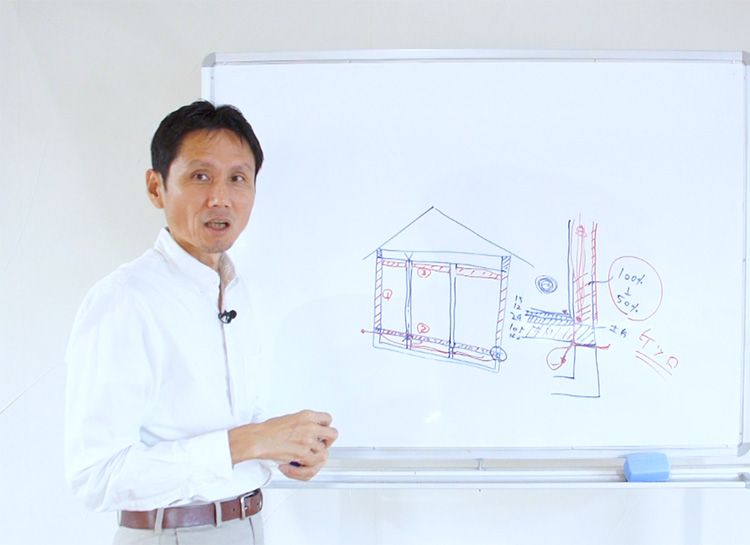

ただ、天候が悪い時にやってしまうと問題が起こります。案の定、質問いただいた方も上棟の時に大雨が降ったらしく、中がずぶ濡れになったそうです。みなさんもご存知だと思いますが、2×4住宅と全く同じです。絵のように、基礎を作るじゃないですか。その上に床を作って、パネルを立ち上げて、また床を作って、壁を立ち上げて、最後に屋根をつけるというわけです。

パネル工法は難しいです。在来のパネル工法もあれば、2×4のパネル工法もあるからです。小さな家であればその日の夕方には屋根が載りますが、大きな家だと次の日になってしまうこともあります。その間に雨が降ったら、中は水でずぶ濡れになりますよね。そうなると、元々張ってあった壁を全部剥がして、中を乾かして、また壁を張るという作業をしなくてはなりません。でも、できたものを分解するなら、事前に工場でパネルを作る意味はなくなってしまいます。また、当然工程も遅れることになります。

パネル工法をやる場合、1日目にここまでやって、2日目に屋根屋さんが来て、3日目には板金屋さんが来るという感じで、厳密にスケジュールが決められます。現場監督が1人で10棟も見るとなると、スケジュール表が10現場分できるわけです。それは職人さんにも通達されるので、現場監督は何もしなくても、職人さんが作業を進めていってくれます。ただ、その次に入る職人さんは、雨でずぶ濡れになっているということは知らずに作業を進めてしまう可能性もあります。

でも本来は、その状態で作業を進めてはいけません。1週間ぐらい遅らせる必要があります。現場監督が調整すればいい話ですが、そもそも現場に行かないので、調整ができません。そうなると、ずぶ濡れの野地板の上に防水をしちゃうとか、壁を剥がして乾かさないといけないのに、電気屋さんが次のステップに行っちゃうという感じで、どんどん進んでいくわけです。施主さんからしたら不安に感じて当然ですよね。

パネル工法というのはすごく便利ですが、怖いところもあるので、上棟するにあたり天気予報を気にしなければいけません。それでも濡れちゃったという場合は、1回ストップしてブルーシートをかけたり、乾かすためにスケジュールを遅らせたりするという対応が必要です。

最初は質問者さんから、「あまりにも酷いから現場を見てほしい。」と言われました。県外だったら勉強のために行ってもいいかなと思いましたが、地元となると意地悪をしているようにもなりかねないので、見に行きませんでした。また、同業者だと客観性がないので、第三者のチェック機関に連絡して、現状をちゃんと伝えて、プロの目で見てもらって、工務店さんに「私が見ても酷いですよ。」と言ってもらった方がいいと思いました。消費者の方が直接言うと喧嘩になってしまうし、相手もプロですから、あしらわれてしまうこともあるはずです。

この質問者さんは頭がいい方なので、既にそういう機関に問い合わせをしているとのことでした。相手先の工務店さんも、会社が大きいということもあって、案外真摯に「本当に申し訳なかった。」とか「ちゃんと直します。」と言ってくれたそうなので、その部分についてはよかったと思います。ただ、コメントにあるように、現状は以下のような酷い状態だったようです。

「工事中に透湿防水シートに穴があいていたり、破れたりした箇所が複数あったりしたので、是正をお願いしたところ、穴あき及び破れ部分に防水テープを貼った後、その上から透湿防水シートを貼り増ししていた。コロニアルが浮いており、1cmほど浮いているところもあった。また、それを誤魔化すかのように、本来コロニアルの釘を打つ場所ではないところに釘をさらに打ち込んであった。あとは、バレないように屋根と同じ色のコーキングで埋められていた。」

批判として捉えたら困りますが、やっぱり消費者の方も、施工の大事さというところをポイントにして住宅会社さん選びをした方がいいんじゃないかと思います。UA値がどうだとか、C値がどうだとか、窓が樹脂でトリプルだからどうとか、そういうところも大事ですが、結局は設計3割、施工7割です。こういう窓を使う、こういう断熱材を使う、こういう厚みの断熱材を使うという上で、それらがちゃんと効果を発するような施工方法をすることが重要なんじゃないかと思います。

例えば、木材は水に濡れたら乾燥させなければなりません。乾燥させないまま壁を張ると、高気密が故にカビが生えてしまいます。また、最終的には建物の劣化という問題にも繋がります。ただ、設計図にはそこまでのことは書けませんし、そもそも設計図というものは、そういったことをちゃんとやるという前提条件で書くものです。結局は現場判断としか言いようがありません。なので、会社のホームページやブログに、施工に関する情報をきちんと出しているかをチェックする必要があります。さらに営業マン、現場監督、設計士に対して、施工に関する質問をしていかなければいけません。

最近は職人不足、現場監督不足に加え、現場監督の素人化が進んでいるように感じます。特に、大手ハウスメーカーさんの現場監督は、本当に素人化していると思います。大手ハウスメーカーさんの現場監督は大抵、現場のことは知りません。写真整理はできても金物の止め方はわからないし、通気のことも多分わからないんじゃないかという感じがします。

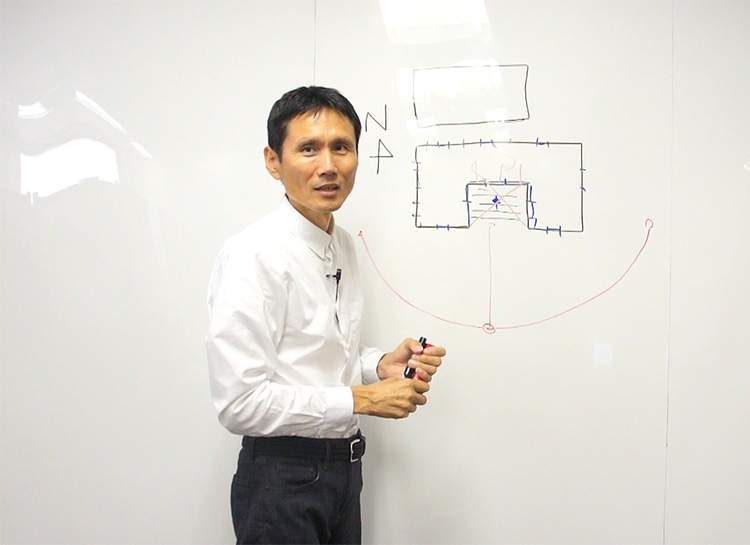

また、職人も素人化しているんじゃないかと思います。たまにインスタグラムに出てくる外構屋さんの動画を見て、「えっ?」と思うことがあります。絵のようにカーポートがあったとします。雨が降ったら、樋から水が流れるじゃないですか。意外にカーポートの屋根は汚れているので、樋から出てくる水は汚いわけです。なので、コンクリートの上に黒い筋ができてしまいます。それは何となく嫌じゃないですか。私が見たのは、そういう風にならない方法についての動画でした。

結論としては、土間コンの中に埋めてしまうということでした。「土間コンの中にズボンと樋があれば、汚れません!」と、力説していました。たしかにそれなら水が出ないので、汚れません。ただ、水はどこに行くのかという話ですよね。ちゃんと配管がしてあって、側溝に流すことができればいいですが、配管をせず、泥の中に水を浸透させるだけなら、大雨が降ったら陥没してしまいます。土間コンが下がってひび割れることもあると思います。さらに、水が逆流して噴射する恐れもあります。

また、配管して側溝に繋いでおけばいいかもしれませんが、側溝に勝手に配管してはいけません。側溝は個人の家のカーポートにある水を処理するところではないので、どこの家でもやるとなったら側溝が溢れてしまうし、場合によっては違反になります。その外構屋さんの動画を見る限りは、そういうところまで考えているようには見えませんでした。

こういう動画がどんどん配信されているので、あまりこういうことを考えない視聴者の方は「なるほど!その方法があったのか!」とか「素晴らしい!」と称賛してしまうと思います。また、物事をロジックに考えられる職人さんも少なくなった感じがするので、とても怖い感じがします。

そういうことも含めて、施工力があって、施工に関して詳しい住宅会社さん選びをしていかないとまずいと思いますので、くれぐれもお気をつけください。