今回は、私が配信させていただいたYouTubeに対するコメントをご紹介します。

早速ですが、1つ目のコメントです。

「屋根裏エアコンと床下エアコンのように、冷房と暖房を分けるのはいいと思いますが、いかんせん冷房で使うとカビがやばくないですか?最近の気候で夏中つけっぱなしにしているから、シロッコファンが結露しまくって、クリーニングしても1年でまたカビだらけになります。カビを防ぐ方法や、シロッコファンの部分が結露しにくい機種とかってあるんでしょうか?ちなみに6地域G2グレードの三種換気の家です。」

私は、「エアコンはこういう風に使ってね」ということを動画やメルマガで言っていますし、お引き渡ししたお客さんにもそういったお願いをしています。ただ、同じことを言っても、ちゃんとやる人もいればやらない人もいます。ここはその人の感覚としか言いようがありません。極端な話、「エアコンなんて3年おきに新しく買い替えた方がいいんだよ」という人もいれば、「ちゃんとメンテナンスして、できれば7〜10年ぐらい持たせたい」という人もいますよね。

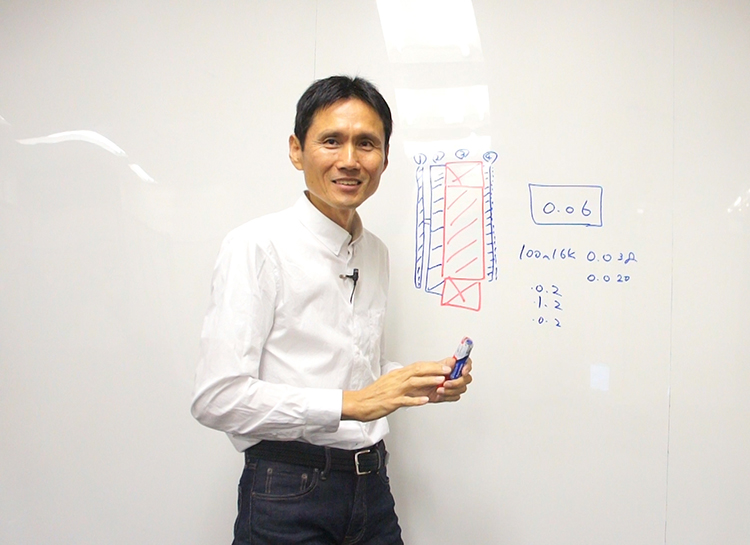

屋根裏エアコンにはバージョンがあります。初期の屋根裏エアコンは、屋根裏部屋に冷気があって、それをフワーンと送風する感じでした。重たくて冷たい空気を、扇風機で送り出してあげるようなイメージです。ただ、それだと落ちる速度が遅すぎて、追いつかないという話になりました。

また、温度だけを下げる方法、温度はそんなに下げずに風量でカバーする方法があります。当然、体感は同じでも、後者の方が燃費がいいし、エアコンにも負担がかかりにくいので、この方法が一応ベストという感じがします。ただ、あまりにもやり過ぎると音の問題が出てきてしまうので、場合によっては消音ダクトを使って、風量を強めにしながら冷気を回すということも必要になります。

さらに最近では、一種換気をドッキングするなど、いろいろな方法が出てきました。ただ、当社では一種換気をドッキングさせるということはやっていません。なぜやっていないかというと、どんどん複雑化してきてコストがかかるからです。初期のコストはいいとしても、交換コストがどんどんかかってくるし、実際に一種換気をドッキングさせて上手くいかなかった例を見たこともあるので、もうちょっとシンプルな方がいいんじゃないかと思っています。

かといって、これからどんどん暑くなって、夏の最高気温が45℃ぐらいになるようなら、他の方法を考えないといけません。実は、今年から着工しているお客さんの家ではそっちの方向に行っています。エアコンに負担をかけることなく、満遍なく冷える方法なので、絶対にそっちの方がいいはずです。

私は、1台で何とかするとか、機械をどんどんドッキングしていくということに対して、だんだん疑問が湧いてきました。たしかに1台でできるというのはインパクトがあると思いますが、それが本当に正しいかどうかはわかりません。車も、一時はEVがいいと言われていましたが、結局はガソリンの方がいいんじゃないかという話になりました。ディーゼルがいいという話もあったけど、今はハイブリッドがいいんじゃないかと言われています。こういうのはいろいろな考え方があるので難しいですね。

車みたいに、「EVが失敗したから今度はハイブリッドだ」とか「やっぱりガソリンだ」と買い替えられるならいいですが、家はそんなにポンポンと買い替えられるものではありません。なので、まずは基本をちゃんとおさえることが大事です。断熱、気密、パッシブ設計、窓のつけ方について考えた上で、空調計画をシンプルにしていく必要があります。あとはどこかで交換したり、つけ足したりして調整をしていくのが、結果的には一番安くて済むのかなと思います。

家を建てさせてもらったお客さんには申し訳ありませんが、この辺はまだまだ勉強が必要なので、よりいいものを提案していくとしか言いようがありません。いずれにしても、シロッコファンの部分が結露するということは今のところありません。また、“シロッコファンが結露しまくって、クリーニングしても1年でまたカビだらけに”とのことですが、どこのことを言っているのかよくわからないので、もしこれを見られたら「ここのシロッコファンです」とコメントいただけるとありがたいです。

2つ目のコメントです。以下の動画に対していただきました。

◼︎地熱で冷暖房することはオススメしません

「通常の冷暖房は空気を介して熱交換をしているのに対して、地熱冷暖房は地中熱を介して熱交換をしているので、エネルギー効率がいいということなんじゃないですか?私は専門家ではないし、詳しく調べたわけでもありませんが、冬場の外気温5℃よりも地中の15℃と熱交換、夏場の外気温35℃よりも地中の15℃と熱交換した方が、圧倒的に効率がいいんじゃないかと素人でも思います。

イニシャルコスト、ランニングコスト、環境性能など、総合的に考えて客観的に論理的に、説明した方がいいと思いました。配信者として、専門分野でないのなら、もっと調べて発信してほしい。“推測”や“私の考え”というのは、あまりにも無責任に感じます。新しいものが全ていいものだとは私も思いませんが、メリット、デメリット、従来の工法と組み合わせられる可能性を探るなどしていないと、イノベーションは起こらないと思います。」

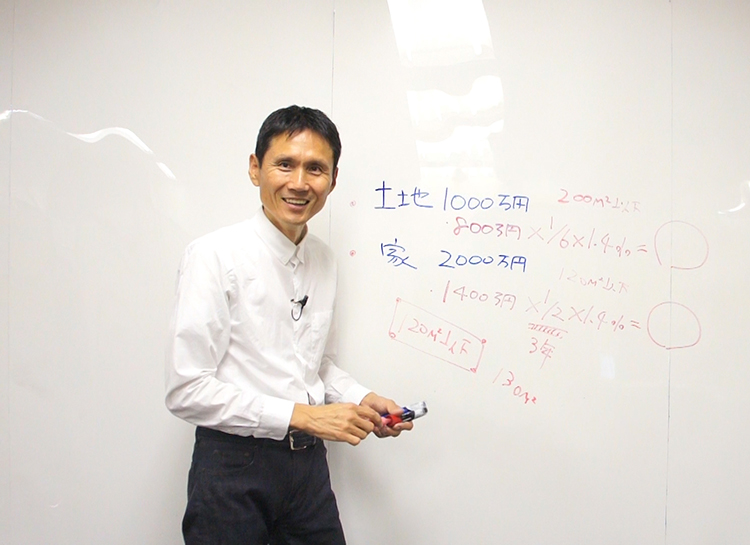

たしかに地中の熱は、ある程度一定化します。ただ、その地中熱と交換するのにいくらかかるのかという話になってきます。おっしゃっていることは間違いではありませんが、個人でやるレベルではないと思います。現実的に考えて、それを自己資金でやるのはなかなか難しい感じがします。家づくりするのだってコストがかかって大変なのに、さらに地中熱まで持ってきて交換するとなったら、一体いくらになるんでしょうね?

地中熱については、なぜかこういった反応がありますが、そういう意味合いも含めて動画を見ていただけたらと思います。過去には「東京スカイツリーだってやっている」と言われたこともありますが、東京スカイツリーと住宅とでは、ちょっとレイヤーが違いますよね。

3つ目のコメントです。以下の動画に対していただきました。

◼︎①青空に照らされたGW床断熱が意味する事②施主が施工方法までチェックしなければならないかも③住宅会社探しのポイント④家づくりを楽しくする方法

①青空に照らされたGW床断熱が意味する事②施主が施工方法までチェックしなければならないかも③住宅会社探しのポイント④家づくりを楽しくする方法

「ずぶ濡れノボパンにタイベックシルバーを施工している現場を見ました。これはやばいと思い。写真撮影し、その後の動向を追いました。タイベックシルバーを剥がして、お日様に当てて、必死に乾かしたようですが、多分乾いていません。なぜか剥がしたタイベックシルバーは完全に剥がされ、代わりに激安防水シートを施工していました。これはもう開き直って、手直しも激安素材でいくのだなと思っていました。その後引き渡しされたようなのですが、謎の空白期間を経て、空き物件になっていました。闇が深いです。」

これはちょっと怖いですよね。ただ、この会社はどこなのか、何となくわかります。ノボパンに発泡ウレタンを吹いて、カビだらけになったところだと思います。

ノボパンは湿気を通しにくいような面材です。なのでその分、気密性が上がりやすいです。また、比較的安価ではありますが、木質系なので水に濡らさない方がいいと思います。なので、そういうものを使いながら、発泡ウレタンを吹いてずぶ濡れになっているのを見たら、カビが生えるんじゃないかと思うはずです。

やっぱり今は、施工というところが蔑ろにされてしまっていると思います。消費者の方も、UA値、C値、発泡ウレタン、樹脂窓というところは気にしても、施工というところまではなかなか興味が湧かないのかなという感じがします。私自身も何となく、施工に関しての動画やメルマガには、反応が少ないかなという気がしています。

そのコメントに対して、以下のように返信しました。

「本当にヘンテコな施工を行っている住宅会社は多いです。中には間違った施工を堂々とホームページに掲載してしまっている住宅会社もあります。」

某全館空調系の高性能を謳っている住宅会社さんは、外壁に透湿防水シートを貼らず、ルーフィングを貼っていました。一部だけルーフィングが貼ってあるわけです。何でそこだけルーフィングを貼ったのか、よくわかりません。でも、その現場をしばらく経って見てみたら、前に貼ってあったルーフィングがなくなっていて、透湿防水シートに変わっていました。間違えて職人が貼っちゃった後に、現場監督が指摘をして剥がしたのかもしれませんが、ルーフィングを外壁に貼る職人さんというのは危ないんじゃないかと思います。「どんな職人を使っているの?」と思ってしまいます。職人さんも、素人化が始まっている感じがします。

4つ目のコメントです。先ほどと同じ動画に対していただきました。

「私が見かけた大手ハウスメーカーの新築リフォーム現場では、既存屋根を外した後に野地板剥き出しで、2週間程シートもかけず野ざらしになっていました。その間、雨も降って確実に濡れているのに、何も対策していないところがありました。」

大手ハウスメーカーさんがやっている新築リフォームは、下請け丸投げという感じがものすごくします。ほぼ現場監督さんは見ていないんだと思います。

私は前職で某そっくりさんの仕事をやったことがあり、その時にすごいことを経験しました。まず、現場監督は一切来ませんでした。また、減築といって、2階建ての家の2階部分をぶっ壊して、平屋にして屋根をつける工事をしていたんですが、明らかに危ないだろうなという図面を書いていました。

ハウスメーカーさんのことが嫌いなわけではありませんが、ハウスメーカーさんはどうしても、会社は大きくても、あまり施工に関しては詳しくない感じがしてしまいます。自社で規格をした間取りがあって、同じものを作り続けるという部分についてはいいと思いますし、過去にその会社が作った家をリフォームするというのもわかりますが、その会社が過去に作ったことのないような一般のお客さんのリフォームを請け負うとなると、あまり詳しくない分、問題が起こるだろうなという感じがします。

あとは自社の物件であっても、パネル工法で作る時に段取りを間違えると、雨の中でずぶ濡れになってとんでもないことが起こるので、会社が大きかろうが小さかろうが、社長が元大工であろうが何だろうが、施工というものは常にきちんと管理をするべきです。きちんとできる職人さんを選ぶことは、設計以上に大事だと思います。

断熱、気密、C値、樹脂窓、UA値といったこともいいですが、施工という部分もポイントにして、住宅会社さんを選ばれた方がいいんじゃないかと思います。また、消費者のみなさんにはそういう会社を探されることをオススメします。