今回は、私が配信させていただいたYouTubeに対するコメントをご紹介します。

早速ですが、1つ目のコメントです。

「高気密高断熱なのに湿度が下がらないのは、いわゆる湿気戻りが原因でしょうか?凝結した空気中の水分がエアコンの熱交換器やドレンパンに残り、冷房の設定温度に達した際に送風状態になり、気温が下がった状態の部屋にまき散らされ、絶対湿度も、何より相対湿度(気温が下がっているから)も急上昇する、あの不快な状態です。エアコンはそもそも除湿がメインの機能ではないという思想から設計されているとは思うのですが、メーカーには今後、設定温度に下がった際に送風に切り替わる前後で、強制的に熱交換器やドレンパンに残った水分をすべて排出する機能をつけてほしいなと前から思っていました。そうでないと、高気密高断熱であることと、エアコンの省エネ性能向上(センサー機能の向上)とのかみ合いがちょっと悪い状態なので。技術的に難しいんでしょうか?」

エアコンは単純な機械です。空気中の温度を自分で吸って、「◯℃になりなさい!」と言って、その温度に近づくようにどんどん稼働して、冷気を回します。最終的に設定した温度になると、ピタッと止まります。そうすると、空気中の水分も取り去られるわけです。

ドレンパンというのは、エアコンの中のお皿だと思ってください。その中に水が残っていて、少しずつ外に排水されます。温度をどんどん下げていくと、エアコンがグングン回って、除湿機能も動きますから、水がどんどん溜まります。そして、設定した温度になるとピタッと止まりますが、水は残ります。それだと湿度戻りをして不快だから、温度が下がったらその水をさっさと排出してほしいとか、エアコンの中を強制的に暖めてピューンと飛ばすとかしてほしいと言っているわけです。

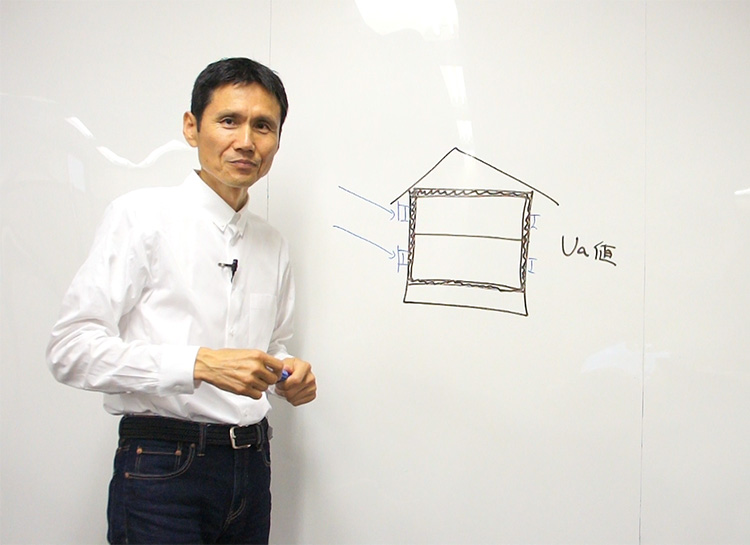

付加断熱をして、窓を小さくして、UA値をどんどん下げるような住宅だと、熱が足らない状態になってきます。また、熱は水を飛ばすこともできますが、付加断熱をして窓を小さくしていくと、エアコンが動かない状態になってしまいます。それを動かすためには、窓から熱を入れることが一番ですが、そもそも熱が入らない状態の家になっているため、温度を下げていかなければなりません。ただ、それをストップすると、湿気が上がっていってしまいます。こういうことはどうしてもあるので、エアコンの中の水がこっちに来てしまうということとは、またちょっと違うかなと思います。

今の日本の高気密高断熱住宅というのは、おそらく北海道型です。ただ、今の本州の気候環境というのは、確実に北海道型ではありません。フィリピンやインドネシアなどと同じく、亜熱帯型の気候になっていると思います。だから、問題が起こるんじゃないかという感じがします。

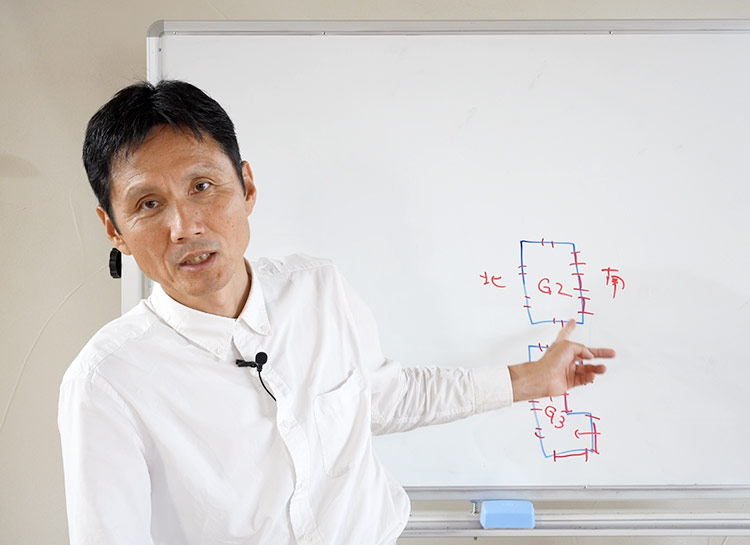

以前に上げた「北欧テイストの家づくりと日本の環境」という動画の中でもお話ししていますが、北欧という環境の中で作った家を亜熱帯型のところに持ってきても、当然合わないわけです。家というのはこれからどんどん、UA値を下げる方向に行くはずです。また、断熱等級6〜7が当たり前で、空調計画、日射取得、日射遮蔽というところは別の話になってきます。

本来は、日射取得や日射遮蔽というところと、高気密や高断熱というところを合体しながら空調計画をして、今の日本の気候に対応していくというのが、シンプルでいいんじゃないかと思います。同じ本州でも気候はバラバラなので、地元の工務店さんがそれを加味しながらチューニングをしていくことが大切なんじゃないかという気がします。

また、勉強をされる消費者の方は多くなってきましたが、そろそろもう1歩進むべきだと思います。これだけ気候も変わってきているので、UA値、高気密高断熱、樹脂窓というところからは卒業して、次のステップに行く時期なんじゃないかという感じがします。国もようやくそこの部分に手をつけたわけなので、そこじゃないところに行かなければならないという風に思います。

2つ目のコメントです。

「蓄熱のテーマの動画を拝見しました。高効率暖房器具に入れ替えをすると補助金が多めに出ると言われている、蓄熱暖房機のレンガ。それの撤去品を引き取って、ちょっと高基礎にして、土間に撤去された蓄熱レンガを敷き詰めて、床下エアコンや温水床暖房を採用したら、暖房効果が得られるのかな?などと思いました。RC造住まいで夏は暑く、冬は冷える環境で暮らしている自分にとっては、暖房エネルギーを上手にコンクリートに蓄熱できたらと考えてしまいます。」

蓄熱暖房機というのは、深夜電力が安かった頃に流行りました。レンガを蓄熱させて、日中はそのレンガの熱を送風機で家の中に出すといった感じで使います。今でも売っているはずですが、深夜電力が安いわけではないので、使うのはなかなか難しいと思います。

この方のおっしゃっていることは、残念ながら無理だと思います。蓄熱をさせるとなると、かなりの熱がなくてはならないからです。単純に言うと、四角い箱の中に大きなレンガをいっぱい積む必要があります。さらに、レンガの間にニクロム線を入れて、電気を通して暖めます。その熱をレンガにガンガン吸わせると、朝になったらホカホカになるわけです。本来そのくらいの熱で暖めるものなので、エアコンの空気や温水暖房機の輻射熱で暖めるのは難しいです。

昔は、床下エアコンをずっとかけていると、土間に蓄熱されて暖かくなるという風に言われていました。ただ、それはちょっと違います。基礎というのは泥の中に半分埋まっているじゃないですか。なので、泥が保温材の代わりになって暖かいというわけです。そういう状態で床下エアコンをかけてもらうと、土間コンが冷えなくなります。また、床下エアコンをかけた時の熱が土間の方に吸われず、上に逃げやすくなるという理屈があります。

蓄熱というのは、床下エアコンの熱ぐらいでは難しいです。土間コンに蓄熱するんだったら、先ほどと同じく、土間コンの中にニクロム線を入れるとか、高温のお湯を通した配管をするとかしなければなりません。それで何とかなるくらいなので、床下エアコンの風がフワーンと吹くぐらいでは、なかなか暖かくなりません。

蓄熱についてはいろいろと研究をしました。冬にオーバーヒートしそうな家をあえて作って、その熱を蓄熱させることによって夜に持ち越せるかなとか、オーバーヒートは解消できるかなと考えたこともありました。ただ、西の巨匠さんに聞いてみたところ、なかなか難しいとのことでした。また、蓄熱材みたいなものも売っていますが、すごく高いし、夜まで持ち越せるようなものはなかったような気がします。

これらのコメントは、今年の夏ぐらいにいただきました。今年の夏は、群馬県伊勢崎市でも41.8℃という最高気温を記録したくらいなので、エアコンに負担がものすごくかかっています。当社でも3〜4件ぐらい、エアコンが壊れたとか、冷気が出ないという問い合わせが来ました。その原因としては、エアコンがこの暑さで持たなくなってきていることにあると思います。

ちょっと前までのエアコンは、外気温43℃くらいまでの耐久性があったらしいですが、今は41.8℃の場所もあるくらい、本当に暑いです。また、多少風が通る日陰の中で測った温度と、アスファルト舗装を歩いた時の温度とでは、同じ地域でも違います。41.8℃だったら、実際に歩いた時に感じる気温は44〜45℃ぐらいであるはずです。

私は、自宅の車庫の外と中に温度計を置いたり、下田島モデルハウスに温度計を置いたりして、毎日見ているんですが、41.8℃を記録した時、モデルハウス付近では44℃くらいありました。こうなると、古いエアコンだとオーバーヒート状態になってしまうんじゃないかと思います。

最新型のエアコンだと、50℃まで対応するそうです。当社でもそういうエアコンをつけていますが、「本当のところはどうなのかな?」と思ってしまいます。対応する条件というのが絶対にあるはずだからです。1日に使う時間も、メーカーさんが想定している時間と実際に使われている時間とでは、全く違うみたいです。

今の夏は3ヶ月では終わりません。下手すれば5ヶ月ぐらい続くので、それに伴い稼働時間も増えていきます。昔だったら、日中の暑い時から夕方頃まで、8〜10時間つけるくらいで済みました。当社ではエアコンを回しっぱなしの設計をしていますが、今は普通の家でも、下手したら回しっぱなしだと思います。ペットがいたら尚更ですよね。

そうすると、メーカーさんが1日10時間と言っているところを、24時間回していることになります。さらに、今の夏は5ヶ月くらい続くので、使用頻度は2.5倍くらいになっているんじゃないかと思います。当然、耐用年数も短くなってしまうはずです。本来、エアコンは10年ぐらい持つと言われていましたが、今は5年くらいしか持たないことになってしまう気がします。

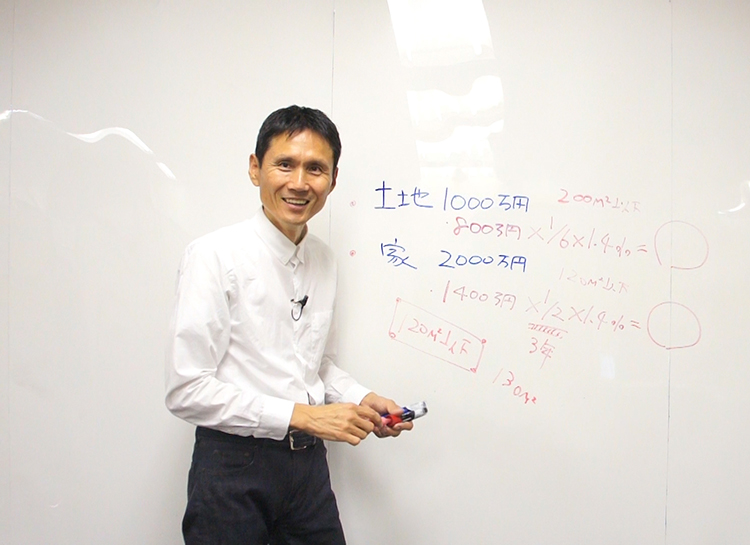

このことからわかるように、今後はエアコンに負担をかけない家づくりをしていかなければなりません。要は、温度を下げすぎないようにするとか、下げなくてもいいように遮蔽をちゃんとするとか、屋根の断熱をするべきだということです。さらには、家が大きければ大きいほど空調面積も増えてしまうので、あまり大きな家を作らないということも必要になってきます。仮に大きな家を作る場合は、どこかで仕切りを入れるようにしていくのも1つの方法かもしれません。

あとは、何と言っても窓です。夏の西窓はすごく暑いじゃないですか。夏はどうしても熱が入ってしまうので、北面や西面には大きな窓をつけないようにする必要があります。そういう設計をしていくのも重要じゃないかという感じがします。

高性能住宅を作っている会社さんではみなさん言われていると思いますが、エアコンは本当に壊れやすくなりました。壊れにくい方法というのはなかなかありませんが、エアコンを労る使い方とか、エアコンをメンテナンスする方法については、動画で解説をしましたし、メルマガでもエアコンの耐用年数を伸ばす使い方について解説をしているはずですので、そういうのをもう一度見ていただくのもいいんじゃないかなと思います。くれぐれもお気をつけください。