今回は、私の配信させていただいたYouTubeに対するコメントをご紹介します。

まず最初のコメントです。以下の動画に対していただきました。

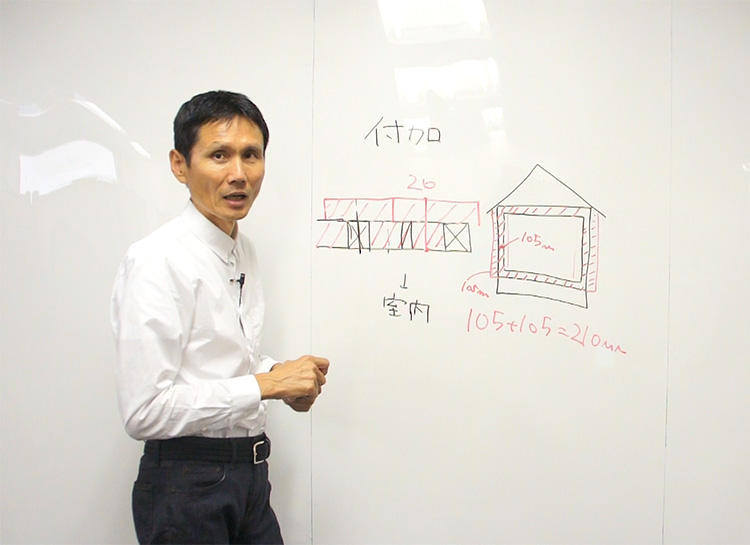

◼︎法律的に通気工法は必要ではありません

https://www.kosodate-sekkei.co.jp/blog/houritsu_tuuki_hitsuyou/

「通気って必要なんでしょうかね。いらないんじゃないでしょうか。壁の中に通気層を取るのは、壁の中の水分を排出するためですよね。その水分は家の中から内壁を通して壁内に入るわけです。家の中は冬場は暖房するし、煮炊きもするし、風呂にも入るので、外気より水蒸気が多いわけです。その水蒸気が内壁を通じて壁内に入り、外気で冷やされた外壁に触れて液体になって、木部を腐敗させるわけですよね。その水蒸気を壁内の空気の流通によって外に排出しようとするのが、通気層ですよね。

でも、室内側の内壁にベーパーバリアとしてビニールを張り巡らせて、壁内に水蒸気を入れないというのが今の工法だし、2×4工法で以前から行われているやり方です。北米では日本よりも外気温が低く、壁内結露の可能性は高いけど、木造住宅で100年以上使われるのは普通です。壁内に水分が入らなければ、通気もいらないし、断熱性能も高まるわけです。もちろん施工の問題はありますが、それは通気層でも同じこと。以前に東北の寒冷地で、木造住宅の解体時に、壁内の状態を調べた結果を見たことがありますが、通気層の中につららができていたそうです。つららができるほどのしっかりした通気層があっても、水分を上手く排出できるとは限らないと思います。通気層を取るより、ベーパーバリアをしっかり施工する方がいいと思います。」

もしかしたらこの人は建築関係者の方なのかもしれませんが、まずは北米の問題と日本の東北地方の問題とで、分けて考える必要があるんじゃないかと思います。レイヤーを揃えなければなりません。

例えば北米では、家は2×4工法で作っているので、ベーパーバリアによって壁体内結露はしません。ただ、日本とは違って全館空調をしているるはずです。私も北米に行ったことがありますが、冬は強烈に暖めて、夏は強烈に冷やすという感じでした。冬はそのくらい家の中を暖めるわけだから、かなり水分が飛ぶはずなので、壁の中に入るまでの水分はないんじゃないかと思います。

つららができたような時代の東北地方は、家の中が寒くても耐えるという住まい方でした。北米のように、エネルギーを自分の家で供給してバンバン回すような住まい方とは、全く違うんじゃないかと思います。ここが同じ条件にならないというのがまずありますよね。

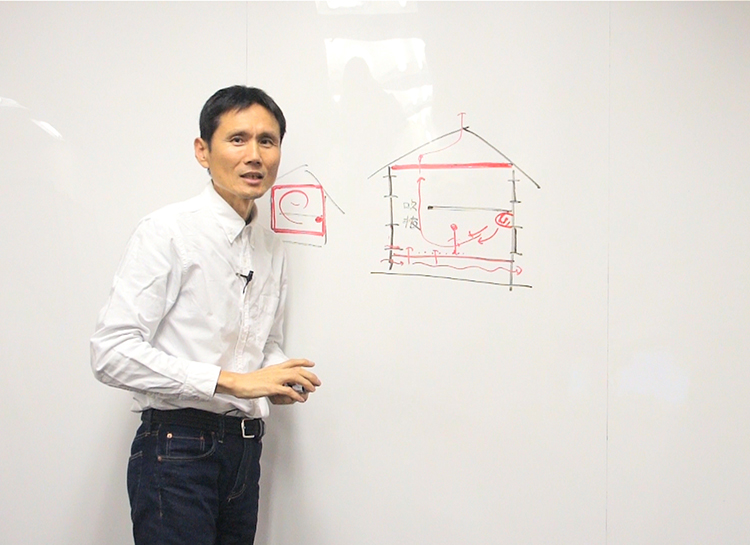

あとはこの方がおっしゃっているように、室内側に防湿気密シートを貼るのは大前提です。なるべく湿気を入れないようにするとは言っても、どうしても壁の中に湿気は入るので、それはなるべく圧力差で外側に排出した方がいいんじゃないかという考え方もあります。

また、夏型結露の問題もあります。外側から来た暖かく湿った空気を、引っ張り出す感じにした方がいいと言う人もいます。本当にいろんな考え方があるので、どっちがいいという話ではないですし、場所によるところもあります。

例えば、浜松のように湿気がすごい場所であれば、ちゃんと通気を取りながら内側に可変気密シートを使うのはありだと思います。可変気密シートを使うのが悪いわけじゃないですが、それを使うことが正義になってしまうと、通気が全くダメになってしまう家も出てきます。いろんな考え方があるので、そういうのを統合した中で、地元でやっている方が正しい判断をするのがいいのかなという感じがします。

あとは、可変気密シートを使っても、通気が上手くいっていなければ意味がありません。可変気密シートは夏に涼しくするようなものではないし、冬に暖かくするようなものでもありません。ただの湿気の問題なので、夏場の一瞬の湿気に対してはいいですが、そこだけでやるのは私の中ではないかなという感じがします。

可変気密シートの耐久性については、ものにもよるかもしれませんが、どうなのかな?という意見もあります。まだ調べきれていませんが、もし機会があったらメルマガで解説をしてみたいと思っています。

いずれにしても、この方がおっしゃっていることは正論ですが、だからといって「通気層はいらないんじゃないですか?」とか「北米では◯◯」と言ってしまうのは、ちょっと違うんじゃないかなと思いました。

次のコメントです。先ほどと同じ動画に対していただきました。

「今回の動画でハッとしました。私も車が好きで中古車しか買ったことがないのですが、車を買ったらまずはブレーキのオーバーホールをしていました。車好きの友人はそういった整備よりも先にカスタムをしていました。今の歳になって、そういった友人にいくら家の性能とかトータルコストの説明をしても、デザインを優先してしまうのです。根本的に考え方が違うのだと思いました。それが悪いわけではないのですが。

それと、仕事で東京のタワーマンションのディスポーザー排水処理槽の修理の現場調査に行ったことがありますが、高層ビルのようなマンションの地下2階駐車場の更に地下に、ピット構造の部屋があり、その中に処理槽が設置されていて、槽割れで漏水していました。高層ビルの地下2階の更に地下にピットなんて、二度と入れ替え等の工事はできません。後先のことは一切考えず、その場しのぎで何とか形にしたんだろうなという感じがしました。

仕事で出会った大きな会社のそこそこ年配の方々が、口を揃えて言うことがあります。“その頃には俺は定年だから。”これです。自分が関わらなくなればそれでいいのです。それが悪いわけではないですが。」

基本的には人間は、自分のわかる範囲でしか物事は決められません。ましてや初めて家を建てる人は、よく見たことがあるとか、理解ができるというところで選択をするしかないですよね。

人によっては勉強することで、視野が広くなって選択肢が増えていくわけじゃないですか。ただ、「それでは広がらないよな。」と思うような方法もあります。何となく情報量は増えても、視野は広がっていきません。これは1つのテーマだと思います。

流行っているものは何で流行っているのか。誰がそういうのをやっているのか。もしかしたらそれは、そういうのを流行らせたい方が一生懸命「これが流行っているんですよ。」と言ってお金をかけていて、それを消費者の方が見ることで「流行っているんだ!」という風になる場合もあるかもしれません。でも、これはあくまでも自分の選択ではありません。

居酒屋で「本日のオススメ」と書いてあると、すごくいいものなのかなと思うかもしれませんが、単純にそのお店のマスターがその日に安くいっぱい入手したものとか、八百屋で余っちゃったものを安く買ったものが使われていたりします。はっきり言ってよくあるパターンです。でも、居酒屋のメニューだったらいいですが、家の場合はちょっとまずいですよね。

軒ゼロで真四角の家とか、屋上庭園の家とか、そういうのも誰かが流行らせたんだろうなという感じがします。それに乗っかってもいいですが、自分で選択したと思わない方がいいかもしれません。客観的な事実をちゃんと積み上げた上で選択するのならいいですが、ほとんどの人は何となく選択しちゃう感じなんだろうと思います。

以前メルマガに、30年前に建てられたプレハブ住宅だとか、地元工務店が作った家だとか、いろんな家を比較したことについて書きました。それを見た方から「30年でこんなに変わるんですね。」という感想をいただきました。味がある車という感じで、本当にわかりやすいと思います。

今若い方であれば、おそらく家を建てて40〜50年は住むでしょうから、そういう場合にいい家を選ぶ視点については、配信した動画を見てもらえたら何となくわかるかと思います。でも、そんなのは私の動画を見なくても、街に出ればわかったりします。散歩しながら、30年ぐらい前に作られた建物の納まりの部分などを見てみると、「うーん?」と思うはずです。

軒ゼロの四角いぺったんこ屋根の家や、屋上庭園の家は、最初は面白いかもしれません。ただ、30年も住むのはきついと思います。お金があって、飽きたら建て替えられるという人だったらいいですが、そういう家に死ぬまで住むのは、個人的には厳しいです。

メルマガでは散々言いましたが、“その頃には俺は定年だから。”と言う人は、建築業界にもいます。大工さんの中には本当にいい加減な人もいます。当社の大工さんは性格がいいので、そういう人はいないという自信があります。腕がいいことも大事ですが、曲がったことが嫌いという性格であるかどうかは、より大事なことだと思います。

中には「それは今はやっていないでしょ!」ということをやっている人もいます。青空の中グラスウールがそのまま見えっぱなしになっている現場や、透湿防水シートじゃなくて防水シートが貼られている現場もあるのが現状です。

某建築雑誌に「新築住宅の6割ぐらいは、施工に何かしらの問題がある。」と書かれていたそうです。本当に6割かどうかはわかりませんが、私が現場の分譲地や周りの家を見た限りでは、3割ぐらいはあるだろうなという感じがしました。そこを消費者の方がどうやってチェックするのかという問題はありますが、やっぱりどういう基準で工務店選びをするのかが大事だと思います。

今は職人不足で、なおかつ経験が浅い職人さんが増えています。その一方で、家の長寿命化や高性能化が求められています。腕がない人はどうするのかというと、言うだけ番長になるわけです。いいことばかり書いて信用してもらって、家を売るという感じです。意外にこういうことをやっているのは、当社みたいな地元の工務店じゃなくて、そこそこの棟数をやっている工務店だったりします。職人の教育も、職人や現場監督の数も追いつかないという感じになっているんでしょうね。そういうところには、くれぐれもお気をつけいただきたいと思います。