今回は、私が配信したYouTubeに対するコメントをご紹介します。

「青空に照らされた床断熱があった」という動画を上げましたが、これは衝撃でした。このモデルハウスの近くをたまたま回っていたところ、畑の中に白い床が見えたので「何なの?」と思ったら、床断熱のグラスウールが青空に照らされていました。それは日曜日の朝だったので、大工さんが土曜日にそのままにして帰ってしまったのかもしれません。その後、月曜日の朝まで晴れだったので、グラスウールは濡れずに済みましたが、そういう感覚で仕事をしていると、どこかで必ず事故が起こるはずです。

突然雨が降ってきて、グラスウールがぐちゃぐちゃになってしまうこともあり得ます。その時に大工さんが「すごい失敗をしちゃったから、二度とこんなことはしない!」と思ってくれて、自腹を切ってグラスウールを全部外して「本当にごめんなさい。」と改心してくれるならいいですが、なかなかそんな人はいません。

実際は、自腹を切ってまでグラスウールを全部外したら工事が間に合わないので、そのまま上棟してしまうんじゃないかと思います。そうすると、完全に乾いていない状態で、断熱材の中に入った水分を閉じ込めることになるので、床板の裏側も土台も、水分を吸ってカビだらけになるわけです。

カビの菌と腐朽菌は違うものなので、カビが生えたからといって家が腐ってしまうわけではありません。ただ、カビの胞子は飛んでいくので、それを吸い込んだら健康に悪いですよね。これは床だけでなく、壁にも同じことが言えます。上棟したらその日のうちに、野地板の防水をアスファルトルーフィングでちゃんとして、周りはブルーシートか何かで囲んで、なるべく濡らさないようにすることが重要です。

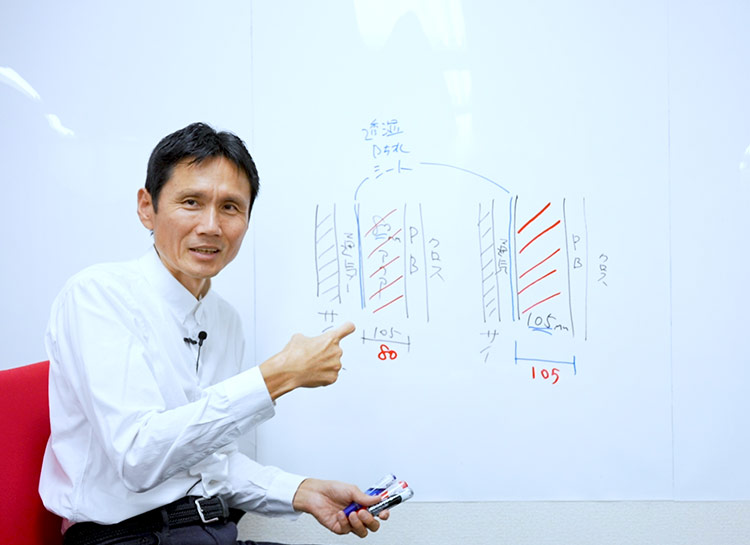

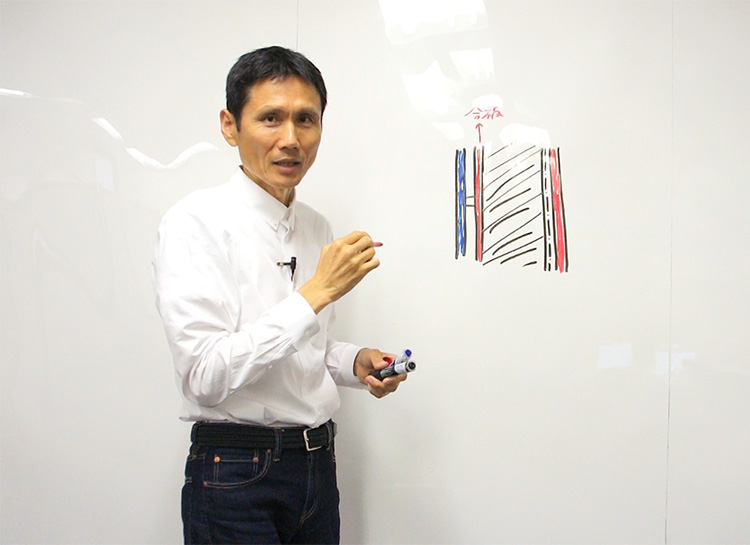

仮に濡れてしまったとしたら、ちゃんと乾かさなければいけません。そういうことをせずに、どんどん工期を短くして、ベニヤや透湿抵抗の高いノボパン、OSB合板みたいなものを建物の外側に張って、湿気が出づらい状態にしていくのは、よくありません。セルロースファイバーだったら湿気を吸ってくれるからいいという話もありますが、余計に悪いことになります。それだったらグラスウールの方がまだマシだと思います。

セルロースファイバーを入れても、湿気が抜けるようにすればいいわけです。外側の構造合板は、さっき言ったノボパンみたいなものではなく、透湿抵抗が低いものにして、通気層から引っ張れるようにします。私のメルマガを読んでいる人だったら、「そういうことね!」とわかるんじゃないかと思います。

今の時期みたいに天候が不安定だったら、ガッチリとガードしてあげる必要があります。なるべく濡らさないようにしてあげるのが原則です。要は、ゆっくりと仕事をすればいいわけです。断熱材は急いで入れずに、なるべく乾燥させます。乾燥材の材木であれば水分はすぐ飛んでしまいますが、無垢材だとどうしても抜けづらくはなります。

一番ダメなのは、養生せずに大工さんが帰ってしまって、夜に雨が降ったけど、忙しいから上棟しちゃったというケースです。途中でブルーシートを貼ることもせず、ずぶ濡れ状態のまま、建物の外側にベニヤ、ノボパン、OSB合板のような、透湿抵抗が高くて湿気が抜けづらいものを張って、内側の断熱材にはセルロースファイバーのような水を含みやすいものを入れてしまうと、湿気が溜まってしまいます。さらにプラスターボードやクロスを貼ることで、中は湿気で充満していきます。

その場合でも、外側に透湿抵抗の低い、湿気が通過しやすいものが張ってあって、通気層がちゃんと機能していれば、そういったリスクは低くなります。そこまで考えて施工をしていかないと、住んでから問題が起こってしまうと思います。いずれにしても、基本的にはなるべく濡らさず、濡らしてしまった場合はちゃんと乾燥させるということが大事です。

当社も、上棟した日のうちに、ルーフィングやブルーシートを貼るようにしています。ただ、大きなお家になると、1日ではできない場合もあります。そういう時は「ここまでは養生して帰ろう。」という風にすることもあります。残念ながら、世の中に100%というのはないので、横殴りの雨が降って濡れてしまうこともあります。その場合は、急いで断熱材を入れることはしません。ましてや床下に雨が入ってしまった場合は、床をすぐには張らずに、ファンを回して空気をどんどん流して、床下が乾いたことを確認してから工事を進めます。

なおかつ定期的に床に潜って、カビが生えていないことを確認します。引き渡し前にも床下に潜って、同じように確認します。そのくらいしないと、水というのは本当に怖いんです。特に今の家は、構造合板を張るのが基本中の基本だし、どんどん閉じる方向に行っているので、そういう怖さをわかっていかないとまずいかなという感じがします。

話を戻します。焼肉太郎さんからのコメントです。

「本日のアップを拝見して、自分が17年前にハウスメーカーで新築した時の頃を思い出しました。自分は将来的な事を考えてバリアフリー化にものすごく特化した家づくりを要望して、設計士さんに意見を伝えて図面に反映してもらいました。

自分がものすごく不満だったのは、担当していた電気工事士の職人さんでした。将来車椅子生活になった時のことを考えて、分電盤の高さを1500mmでお願いしていたのですが、担当の電気屋は天井にピッタリくっつく高さで施工していました。当時、自分は頻繁に現調をして、図面と異なった施工の時に、早期に手直しをしてもらえるようにしていました。一度カットしてしまったVVFケーブル、分電盤を後に下げるとなると、ジョイント箇所ができてしまうので、“もうこのままでいいですよ。”と言ったにも関わらず、ジョイントして分電盤を下げられてしまいました。

その他にもオーディオルームに隠蔽配線していた高額なシールドの入ったケーブルを、回し引きで傷だらけにされてしまったり、同部屋のスイッチの高さが合っていなくて、目で見て違和感があったりと、とにかく酷いスキルだったので、“もうこの電気工事士には仕事をさせない、出禁だ!”と、営業さん、監督に思い切り言いました。自分は当時、電気工事士として10年弱の経験でしたが、何年やってもダメな職人はダメなんだなと勉強になりました。

当然ハウスメーカー側から謝罪があって、割引するので勘弁してくださいということで話がつきました。入居後に自分で全箇所確認して手直しをしました。

今回の社長のお話は、建築資材的な特徴を説明して、普通の人なら納得してくれることだと思いますが、とにかく施主側も建築会社さん任せにせず、建築についてちゃんと勉強してからマイホーム作りに挑む必要があると思います。」

この文章を見て思ったのは、誰が一番悪いのかということです。職人さんも悪いですが、一番は現場監督だと思います。全く見ていないし、管理していない感じがしたからです。

当社であれば、電気屋さんがコンセントをつける位置に配線をした時に、間違いなくチェックを入れます。場合によっては電気屋さんがチェックリストを送ってくれるので、「お互いにチェックしましょう。」とか「チェック表をちゃんと作りましょう。」という感じで進めるのが基本かなという感じがします。お客さんが位置を下げたいと言っているなら、そこはちゃんと文面化するとかしないといけないと思います。勝手に上げちゃうというのは指示不足だし、コミュニケーションが取れていない感じがしてしまいます。

“施主側も建築会社さん任せにせず、建築についてちゃんと勉強してからマイホーム作りに挑む必要がある”というのは、たしかにそうですが、施工面に関してまで施主さんがやるのはハードルが高すぎるし、現実的には無理だと思います。焼肉太郎さんは電気工事士としての経験があったから、電気の部分についてはわかるんでしょうけど、「透湿抵抗の高いものを使わない方がいい。」とか、「湿気がこもらないようにした方がいい。」というところまで、施主さんが全部把握するのは難しいと思います。

ただ、理論的にこういうことを知っておくのは重要だと思います。「濡らしちゃいけないんだな。」とか「湿気はこういうものなんだな。」とか「そういう意味で通気層はあるんだな。」ということを、自分で勉強するのは大事です。その上で、そういうことをしっかりと理解していて、しっかりと施工していて、ちゃんと情報として発信している住宅会社さんを選ぶというところに注力すべきだと思います。

当社のお客さんはそういう方が多いです。いろいろなことを勉強して、私に質問をぶつけてくれて、それに対して私が答えるという感じでやっています。私もなるべく消費者の方に手間を取らせないように、情報を発信しているつもりです。「こういう風にやった方がいいよ。」とか「うちの施工現場はこうだよ。」ということも、メルマガや動画で紹介しています。手前味噌だけど、一般的な住宅会社よりも包み隠さず情報開示していると思います。

あとはそれを見てもらって、判断するのはお客さん側です。いいと思えば当社を選んでもらうまでです。「小さい会社は怪しいよな。」と考える人は、当社で家は建てないと思います。「いいことを言っているけど、本当は違うんじゃないかな。」と思う人もいるかもしれません。そういう人は、私のことを信用していないんだろうなという風に感じます。

いずれにしても、当社のお客さんを見る限りは、選ぶというところを重要視している方が多いと思います。その方が他に力が回せるから楽しいし、何よりもいい家ができるんじゃないかなという感じがします。人を信じすぎてはいけませんが、一方で信じる心もなければ、同じ方向を向いていい家を作るというところには行けないんじゃないのかなと思います。

私のことを信用してくれているお客さんは、大抵、家づくりも上手くいきます。逆に、私のことを信用していないんだろうなという人は、そもそも当社では家を建てないし、他に行ってもこんな感じなんじゃないかなと思ったりします。それもその人の選択の仕方なので、悪いとは言いませんが、できれば家づくりは楽しくやった方がいいと思います。

お客さんにはアイデアを考えてもらい、それを我々はプロとしてアドバイスして、ジャッジして、具体的に図面に落として、責任を持って作り上げるわけです。お互いの範疇というものがあった方が、最終的にはいいものができるはずです。こっちがそっちの両方に言い過ぎてもいいものはできないし、そっちがこっちの両方に言い過ぎてもいいものはできないという風に思います。